目录

快速导航-

文物赏鉴 | 山东肥城出土青铜器赏析

文物赏鉴 | 山东肥城出土青铜器赏析

-

文物赏鉴 | 从曲沃晋侯墓地出土文物看晋式青铜尊的动物性造型特征

文物赏鉴 | 从曲沃晋侯墓地出土文物看晋式青铜尊的动物性造型特征

-

文物赏鉴 | 方寸间的乾坤

文物赏鉴 | 方寸间的乾坤

-

文物赏鉴 | 上官昭容墓志纹饰探析

文物赏鉴 | 上官昭容墓志纹饰探析

-

文物赏鉴 | 正宁县移风小学汉代墓葬出土器物赏析

文物赏鉴 | 正宁县移风小学汉代墓葬出土器物赏析

-

文物赏鉴 | 脱尽畦径 不局绳尺

文物赏鉴 | 脱尽畦径 不局绳尺

-

文物赏鉴 | 唐张滂与妻郭氏墓志考

文物赏鉴 | 唐张滂与妻郭氏墓志考

-

文物保护 | 世界遗产视野下元阳箐口村保护利用策略研究

文物保护 | 世界遗产视野下元阳箐口村保护利用策略研究

-

文物保护 | 考古出土高饱水漆木器脱水材料研究现状与展望

文物保护 | 考古出土高饱水漆木器脱水材料研究现状与展望

-

文物保护 | 文物保护视角下白云山庙三清殿修缮研究

文物保护 | 文物保护视角下白云山庙三清殿修缮研究

-

博物馆学 | 博物馆资源融入初中历史教学的价值意蕴与实践路径

博物馆学 | 博物馆资源融入初中历史教学的价值意蕴与实践路径

-

博物馆学 | 文博展示设计中文化传承与现代观展需求的融合

博物馆学 | 文博展示设计中文化传承与现代观展需求的融合

-

博物馆学 | 基于本体价值挖掘与阐释的文物建筑展示策略研究

博物馆学 | 基于本体价值挖掘与阐释的文物建筑展示策略研究

-

博物馆学 | 县级博物馆开展文物征集工作的几点思考

博物馆学 | 县级博物馆开展文物征集工作的几点思考

-

博物馆学 | “展教宣”一体化展览策划模式的探索与实践

博物馆学 | “展教宣”一体化展览策划模式的探索与实践

-

博物馆学 | AIGC在博物馆宣传教育中的应用探索

博物馆学 | AIGC在博物馆宣传教育中的应用探索

-

博物馆学 | 博物馆陈列与传播:从知识、体验到常识

博物馆学 | 博物馆陈列与传播:从知识、体验到常识

-

博物馆学 | 试论如何开展博物馆未成年人教育活动

博物馆学 | 试论如何开展博物馆未成年人教育活动

-

博物馆学 | 博物馆藏品管理现代化路径探究

博物馆学 | 博物馆藏品管理现代化路径探究

-

博物馆学 | 博物馆视阈下巴文化活化路径研究

博物馆学 | 博物馆视阈下巴文化活化路径研究

-

博物馆学 | 博物馆“展览+研学”的策展实践与创新探索

博物馆学 | 博物馆“展览+研学”的策展实践与创新探索

-

博物馆学 | 数字化技术在博物馆社会教育工作中的应用研究

博物馆学 | 数字化技术在博物馆社会教育工作中的应用研究

-

博物馆学 | 数字化转型下的中小博物馆展览与保护创新实践

博物馆学 | 数字化转型下的中小博物馆展览与保护创新实践

-

博物馆学 | 对地市级综合性历史博物馆建设的思考

博物馆学 | 对地市级综合性历史博物馆建设的思考

-

博物馆学 | 博物馆展览主题策划与展示效果评估研究

博物馆学 | 博物馆展览主题策划与展示效果评估研究

-

学术研究 | 近代甬商家族与宁波教育事业

学术研究 | 近代甬商家族与宁波教育事业

-

学术研究 | 明末清初书画家张穆交游考述

学术研究 | 明末清初书画家张穆交游考述

-

学术研究 | 全形拓制作技法及新工具应用的思考

学术研究 | 全形拓制作技法及新工具应用的思考

-

学术研究 | 丝绸之路鹯阴城历史考

学术研究 | 丝绸之路鹯阴城历史考

-

学术研究 | 安徽古琴文化历史与艺术特色浅析

学术研究 | 安徽古琴文化历史与艺术特色浅析

-

学术研究 | 秦代邯郸在考古文物中的解读

学术研究 | 秦代邯郸在考古文物中的解读

-

学术研究 | 尖楣圆拱龛浅析

学术研究 | 尖楣圆拱龛浅析

-

学术研究 | 三门峡灵宝市雾雨崖摩崖题刻书迹调查分析

学术研究 | 三门峡灵宝市雾雨崖摩崖题刻书迹调查分析

-

学术研究 | 扩建管鲍祠:历史记忆、文化认同与现代社会价值的浅析

学术研究 | 扩建管鲍祠:历史记忆、文化认同与现代社会价值的浅析

-

学术研究 | 从“时代印记”角度浅谈中国龙纹演变

学术研究 | 从“时代印记”角度浅谈中国龙纹演变

-

学术研究 | 宋韵文化视域下宣和装书画装裱美学技艺的创新与实践

学术研究 | 宋韵文化视域下宣和装书画装裱美学技艺的创新与实践

-

学术研究 | 嘉峪关的前世今生

学术研究 | 嘉峪关的前世今生

-

学术研究 | 龙山文化玉器制作工艺与风格特征研究

学术研究 | 龙山文化玉器制作工艺与风格特征研究

-

文化遗产 | 浅谈天坛礼乐文化科普活动意义

文化遗产 | 浅谈天坛礼乐文化科普活动意义

-

文化遗产 | 文旅融合促进共同富裕

文化遗产 | 文旅融合促进共同富裕

-

文化遗产 | 江苏红色文化遗产公共艺术设计创新路径探析

文化遗产 | 江苏红色文化遗产公共艺术设计创新路径探析

-

文化遗产 | 河南淅川狮子岗墓地IM49、IM58、IM60发掘简报

文化遗产 | 河南淅川狮子岗墓地IM49、IM58、IM60发掘简报

-

资讯 | 第五届红色故事讲解员大赛颁奖仪式暨首场宣讲活动举行

资讯 | 第五届红色故事讲解员大赛颁奖仪式暨首场宣讲活动举行

-

资讯 | 2025安徽革命文物主题季行动开展

资讯 | 2025安徽革命文物主题季行动开展

过往期刊

更多-

文物鉴定与鉴赏

2025年18期 -

文物鉴定与鉴赏

2025年17期 -

文物鉴定与鉴赏

2025年16期 -

文物鉴定与鉴赏

2025年15期 -

文物鉴定与鉴赏

2025年14期 -

文物鉴定与鉴赏

2025年13期 -

文物鉴定与鉴赏

2025年12期 -

文物鉴定与鉴赏

2025年11期 -

文物鉴定与鉴赏

2025年10期 -

文物鉴定与鉴赏

2025年09期 -

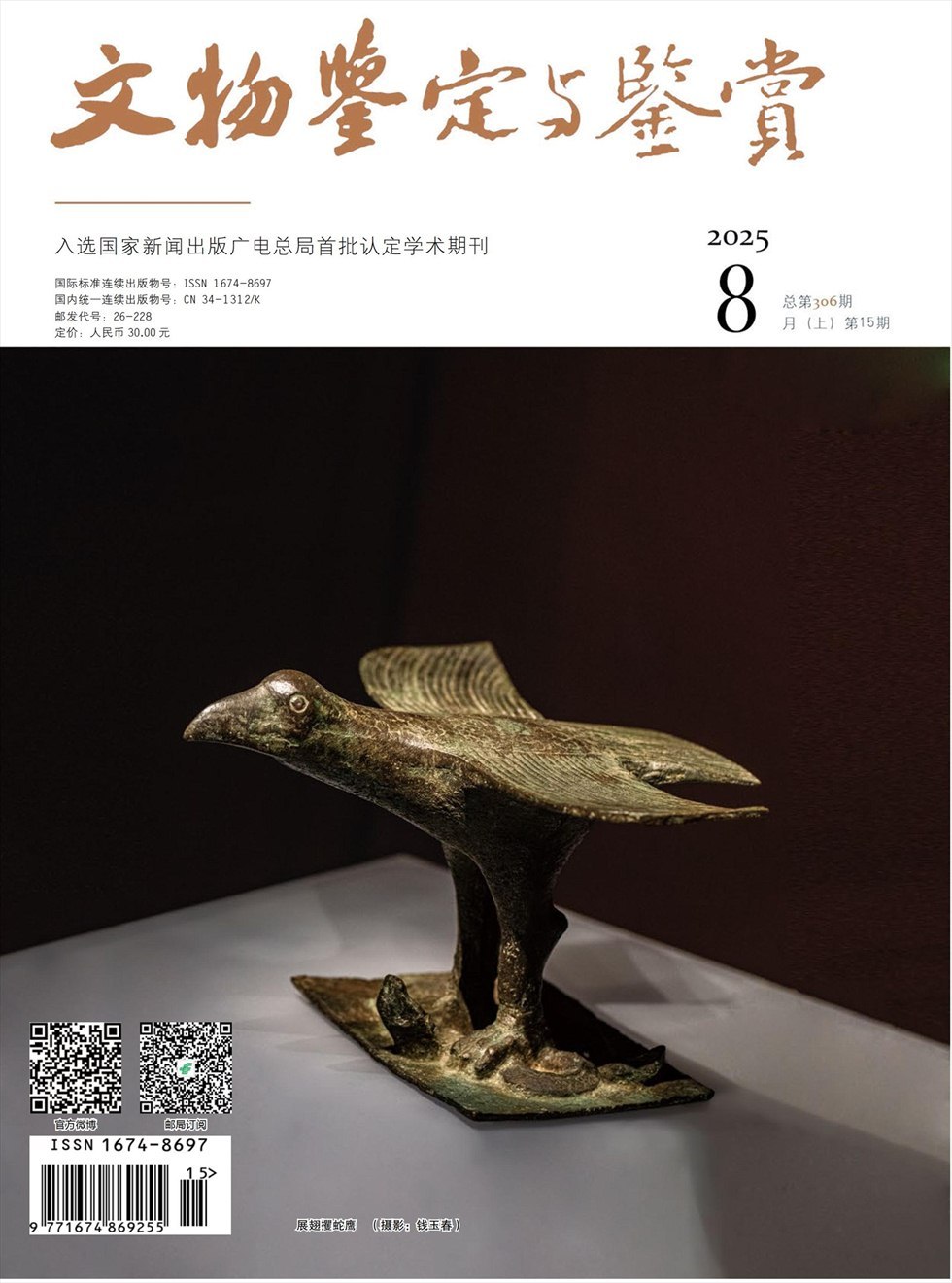

文物鉴定与鉴赏

2025年08期 -

文物鉴定与鉴赏

2025年07期 -

文物鉴定与鉴赏

2025年06期 -

文物鉴定与鉴赏

2025年05期 -

文物鉴定与鉴赏

2025年04期 -

文物鉴定与鉴赏

2025年03期 -

文物鉴定与鉴赏

2025年02期 -

文物鉴定与鉴赏

2025年01期

登录

登录