目录

快速导航-

文物赏鉴 | 三门峡地区出土汉代错金银器物及其制作工艺分析

文物赏鉴 | 三门峡地区出土汉代错金银器物及其制作工艺分析

-

文物赏鉴 | 《山子传》碑考略

文物赏鉴 | 《山子传》碑考略

-

文物赏鉴 | 从“南海Ⅰ号”出水歙砚探讨宋至清时期瓶池砚之变迁

文物赏鉴 | 从“南海Ⅰ号”出水歙砚探讨宋至清时期瓶池砚之变迁

-

文物赏鉴 | 凉山彝族古代兵器:历史、工艺与文化内涵

文物赏鉴 | 凉山彝族古代兵器:历史、工艺与文化内涵

-

文物赏鉴 | 共建共治共享理念下汉中到广元段金牛古道沿线文化遗产保护研究

文物赏鉴 | 共建共治共享理念下汉中到广元段金牛古道沿线文化遗产保护研究

-

文物赏鉴 | 明万历刻本《太函集》修复研究

文物赏鉴 | 明万历刻本《太函集》修复研究

-

文物保护 | 基于纸质文物保护需求的瓜尔豆胶清洁剂探索

文物保护 | 基于纸质文物保护需求的瓜尔豆胶清洁剂探索

-

文物保护 | 古村落建筑遗产的修复与利用研究

文物保护 | 古村落建筑遗产的修复与利用研究

-

文物保护 | 文物保护与合理利用的有机融合研究

文物保护 | 文物保护与合理利用的有机融合研究

-

文物保护 | 关于泰安市博物馆文物保护利用工作的新探索

文物保护 | 关于泰安市博物馆文物保护利用工作的新探索

-

文物保护 | 延安革命文物旧址的保护利用与时代价值研究

文物保护 | 延安革命文物旧址的保护利用与时代价值研究

-

文物保护 | 基于三维扫描技术的雷州石狗文物数字化保护研究

文物保护 | 基于三维扫描技术的雷州石狗文物数字化保护研究

-

文物保护 | 印江县木结构文物的虫害防治与保护技术研究

文物保护 | 印江县木结构文物的虫害防治与保护技术研究

-

博物馆学 | 特殊群体共享博物馆文化服务的途径与策略

博物馆学 | 特殊群体共享博物馆文化服务的途径与策略

-

博物馆学 | 文旅融合背景下博物馆空间服务设计策略

博物馆学 | 文旅融合背景下博物馆空间服务设计策略

-

博物馆学 | 博物馆常态化延时开放服务现状及相关建议

博物馆学 | 博物馆常态化延时开放服务现状及相关建议

-

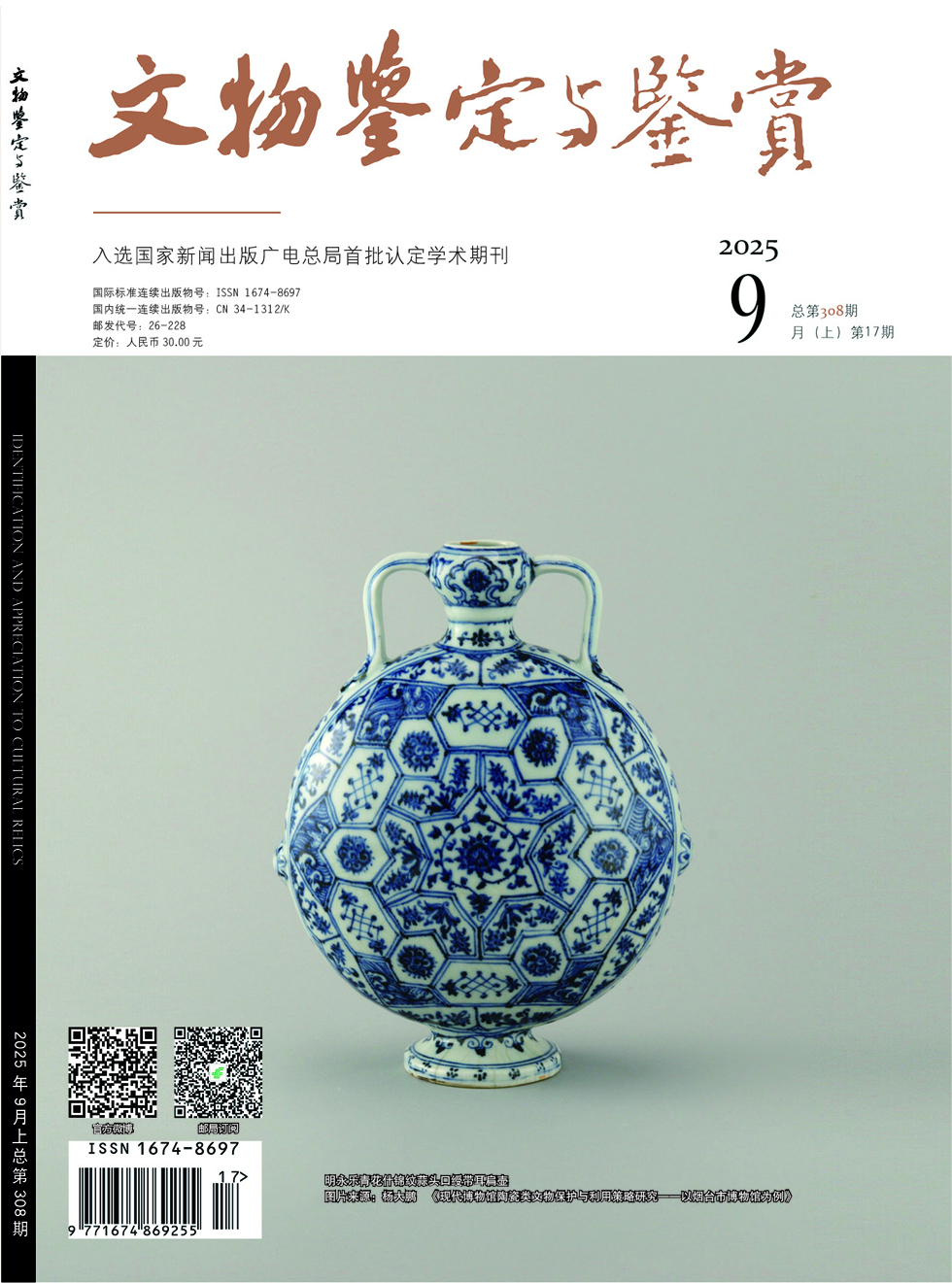

博物馆学 | 现代博物馆陶瓷类文物保护与利用策略研究

博物馆学 | 现代博物馆陶瓷类文物保护与利用策略研究

-

博物馆学 | 多媒体互动装置在博物馆陈列中的设计与应用

博物馆学 | 多媒体互动装置在博物馆陈列中的设计与应用

-

博物馆学 | 新质生产力赋能新时代梅州市非国有博物馆高质量发展探究

博物馆学 | 新质生产力赋能新时代梅州市非国有博物馆高质量发展探究

-

博物馆学 | 数字人文视域下周敦颐理学文献档案育人路径研究

博物馆学 | 数字人文视域下周敦颐理学文献档案育人路径研究

-

博物馆学 | 从动手实践中学习传统文化:麦积区博物馆社会教育活动对青少年文化素养的影响

博物馆学 | 从动手实践中学习传统文化:麦积区博物馆社会教育活动对青少年文化素养的影响

-

博物馆学 | 运城博物馆志愿者激励因素研究

博物馆学 | 运城博物馆志愿者激励因素研究

-

博物馆学 | 博物馆资源在初中历史教学中的运用与价值探究

博物馆学 | 博物馆资源在初中历史教学中的运用与价值探究

-

博物馆学 | 县级博物馆发展现状及对策性思考

博物馆学 | 县级博物馆发展现状及对策性思考

-

学术研究 | 地方性知识视角下寿县抬阁传承研究

学术研究 | 地方性知识视角下寿县抬阁传承研究

-

学术研究 | 清宫御用工匠奖惩制度研究

学术研究 | 清宫御用工匠奖惩制度研究

-

学术研究 | 文化传承视野下碑刻拓片的价值研究

学术研究 | 文化传承视野下碑刻拓片的价值研究

-

学术研究 | 湘南勾蓝瑶寨壁画空间叙事结构与数智化修复路径研究

学术研究 | 湘南勾蓝瑶寨壁画空间叙事结构与数智化修复路径研究

-

学术研究 | 闽南地区传统妆阁技艺研究

学术研究 | 闽南地区传统妆阁技艺研究

-

学术研究 | 多源数据联合建模在岭南地区古建筑保护中的应用研究

学术研究 | 多源数据联合建模在岭南地区古建筑保护中的应用研究

-

学术研究 | “十四五”以来泰安文物安全管理研究

学术研究 | “十四五”以来泰安文物安全管理研究

-

学术研究 | 探讨礼制性建筑的展览设计实践路径

学术研究 | 探讨礼制性建筑的展览设计实践路径

-

学术研究 | 汉代陶俑的艺术特征与社会文化内涵研究

学术研究 | 汉代陶俑的艺术特征与社会文化内涵研究

-

学术研究 | 清代官帽研究

学术研究 | 清代官帽研究

-

学术研究 | 山东济南地区出土青铜器的文化特征研究

学术研究 | 山东济南地区出土青铜器的文化特征研究

-

学术研究 | 长江流域非物质文化遗产的情感表达及文化内涵刍议

学术研究 | 长江流域非物质文化遗产的情感表达及文化内涵刍议

-

学术研究 | 基于山西红色文旅的创新空间设计与文化传播

学术研究 | 基于山西红色文旅的创新空间设计与文化传播

-

文化遗产 | 人工智能背景下的传统村落保护与活化路径研究

文化遗产 | 人工智能背景下的传统村落保护与活化路径研究

-

文化遗产 | 周文化东渐背景下胶东地区炉上村遗址的文化互动研究

文化遗产 | 周文化东渐背景下胶东地区炉上村遗址的文化互动研究

-

文化遗产 | 云南传统村落的文化遗产保护与旅游开发模式探讨

文化遗产 | 云南传统村落的文化遗产保护与旅游开发模式探讨

-

文化遗产 | 渐进式更新与文化遗产保护

文化遗产 | 渐进式更新与文化遗产保护

-

文化遗产 | 绵阳市仙海区接龙垭石龙清理简报

文化遗产 | 绵阳市仙海区接龙垭石龙清理简报

-

文化遗产 | 鄂尔多斯市鄂托克前旗上海庙墓葬人骨研究

文化遗产 | 鄂尔多斯市鄂托克前旗上海庙墓葬人骨研究

过往期刊

更多-

文物鉴定与鉴赏

2025年18期 -

文物鉴定与鉴赏

2025年17期 -

文物鉴定与鉴赏

2025年16期 -

文物鉴定与鉴赏

2025年15期 -

文物鉴定与鉴赏

2025年14期 -

文物鉴定与鉴赏

2025年13期 -

文物鉴定与鉴赏

2025年12期 -

文物鉴定与鉴赏

2025年11期 -

文物鉴定与鉴赏

2025年10期 -

文物鉴定与鉴赏

2025年09期 -

文物鉴定与鉴赏

2025年08期 -

文物鉴定与鉴赏

2025年07期 -

文物鉴定与鉴赏

2025年06期 -

文物鉴定与鉴赏

2025年05期 -

文物鉴定与鉴赏

2025年04期 -

文物鉴定与鉴赏

2025年03期 -

文物鉴定与鉴赏

2025年02期 -

文物鉴定与鉴赏

2025年01期

登录

登录