目录

快速导航-

文物赏鉴 | 扬州木版年画《观音像》赏析

文物赏鉴 | 扬州木版年画《观音像》赏析

-

文物赏鉴 | 川渝地区商周时期尖底盏浅析

文物赏鉴 | 川渝地区商周时期尖底盏浅析

-

文物赏鉴 | 安吉县博物馆馆藏古代投壶初探

文物赏鉴 | 安吉县博物馆馆藏古代投壶初探

-

文物赏鉴 | 巴中西龛石窟隋唐造像题材世俗化研究

文物赏鉴 | 巴中西龛石窟隋唐造像题材世俗化研究

-

文物赏鉴 | 昭通地区汉画像图像学研究

文物赏鉴 | 昭通地区汉画像图像学研究

-

文物保护 | 榆林市靖边清凉寺石窟3号窟壁画颜料的初步分析

文物保护 | 榆林市靖边清凉寺石窟3号窟壁画颜料的初步分析

-

文物保护 | 三维扫描与3D打印技术在青铜器修复补配中的应用

文物保护 | 三维扫描与3D打印技术在青铜器修复补配中的应用

-

文物保护 | 怀仁市可移动文物价值分析与保护利用研究

文物保护 | 怀仁市可移动文物价值分析与保护利用研究

-

文物保护 | 清代坛城天花的研究性保护

文物保护 | 清代坛城天花的研究性保护

-

文物保护 | 嘉峪关明长城-双井子堡现状勘查与保护研究

文物保护 | 嘉峪关明长城-双井子堡现状勘查与保护研究

-

文物保护 | 城市中近现代代表性建筑的保护利用探索

文物保护 | 城市中近现代代表性建筑的保护利用探索

-

文物保护 | 民国纸质档案不当历史“修复”遗存形式及再修复探索

文物保护 | 民国纸质档案不当历史“修复”遗存形式及再修复探索

-

文物保护 | 福建土楼的结构特性及其保护策略

文物保护 | 福建土楼的结构特性及其保护策略

-

文物保护 | 浅述河北省不可移动革命文物保护利用

文物保护 | 浅述河北省不可移动革命文物保护利用

-

博物馆学 | 创新视角下的博物馆文物陈列展览设计

博物馆学 | 创新视角下的博物馆文物陈列展览设计

-

博物馆学 | 革命类旧址纪念馆陈列展览的空间利用和展陈设计

博物馆学 | 革命类旧址纪念馆陈列展览的空间利用和展陈设计

-

博物馆学 | 区域协同发展框架下的南通地区博物馆发展

博物馆学 | 区域协同发展框架下的南通地区博物馆发展

-

博物馆学 | 博物馆数字化转型中的VR技术应用研究

博物馆学 | 博物馆数字化转型中的VR技术应用研究

-

博物馆学 | 博物馆文物保护中的光照管理与损害评估

博物馆学 | 博物馆文物保护中的光照管理与损害评估

-

博物馆学 | 元宇宙背景下博物馆发展策略研究

博物馆学 | 元宇宙背景下博物馆发展策略研究

-

博物馆学 | 文商旅融合背景下博物馆讲解服务优化策略探析

博物馆学 | 文商旅融合背景下博物馆讲解服务优化策略探析

-

博物馆学 | 中小博物馆可持续发展的思考与实践

博物馆学 | 中小博物馆可持续发展的思考与实践

-

博物馆学 | 从“物”到“数”的智慧化转型:邵武市博物馆数字化技术赋能文物保护的成效与反思

博物馆学 | 从“物”到“数”的智慧化转型:邵武市博物馆数字化技术赋能文物保护的成效与反思

-

博物馆学 | 红色故事讲解艺术初探

博物馆学 | 红色故事讲解艺术初探

-

博物馆学 | 公共博物馆服务均等化的理论阐释与实践路径研究

博物馆学 | 公共博物馆服务均等化的理论阐释与实践路径研究

-

博物馆学 | 浅谈网络时代背景下博物馆数字化转型升级

博物馆学 | 浅谈网络时代背景下博物馆数字化转型升级

-

博物馆学 | 跨学科教学在博物馆教育中的应用调研报告

博物馆学 | 跨学科教学在博物馆教育中的应用调研报告

-

学术研究 | 江西汉墓出土模型明器分期及形制演变研究

学术研究 | 江西汉墓出土模型明器分期及形制演变研究

-

学术研究 | 云冈石窟造像风格中的犍陀罗艺术影响

学术研究 | 云冈石窟造像风格中的犍陀罗艺术影响

-

学术研究 | 商人“軷祭”考

学术研究 | 商人“軷祭”考

-

学术研究 | 北魏解兴石堂研究

学术研究 | 北魏解兴石堂研究

-

学术研究 | 黑龙江省少数民族文物价值传播及成果转化效能提升研究

学术研究 | 黑龙江省少数民族文物价值传播及成果转化效能提升研究

-

学术研究 | 不可移动文物的“智慧化+网格化”安全管理

学术研究 | 不可移动文物的“智慧化+网格化”安全管理

-

学术研究 | 论古陶瓷鉴定之方法

学术研究 | 论古陶瓷鉴定之方法

-

学术研究 | 吕梁红色资源赋能地方大中小学思政课一体化研究

学术研究 | 吕梁红色资源赋能地方大中小学思政课一体化研究

-

学术研究 | 文物主题游径:基于空间叙事的地方历史文化资源活化研究

学术研究 | 文物主题游径:基于空间叙事的地方历史文化资源活化研究

-

学术研究 | 甘肃临夏地区史前文化青铜器赏析

学术研究 | 甘肃临夏地区史前文化青铜器赏析

-

学术研究 | 84版与09版《田野考古工作规程》之比较

学术研究 | 84版与09版《田野考古工作规程》之比较

-

学术研究 | 跨媒介叙事视域下的非遗文化传播研究

学术研究 | 跨媒介叙事视域下的非遗文化传播研究

-

文化遗产 | 潮汕版画的历史传承、艺术特色与当代发展浅析

文化遗产 | 潮汕版画的历史传承、艺术特色与当代发展浅析

-

文化遗产 | 文化遗产视域下陆浑灌区工程价值分析

文化遗产 | 文化遗产视域下陆浑灌区工程价值分析

-

文化遗产 | 泰宁乡土建筑遗产分类及价值探究

文化遗产 | 泰宁乡土建筑遗产分类及价值探究

-

考古研究 | 济南千佛崖K19龛摩崖造像调查简报

考古研究 | 济南千佛崖K19龛摩崖造像调查简报

-

资讯 | 国际标准化组织文化遗产保护技术委员会2025年年会在京举行

资讯 | 国际标准化组织文化遗产保护技术委员会2025年年会在京举行

-

资讯 | 联合国教科文组织向北京颁发中轴线世界遗产证书

资讯 | 联合国教科文组织向北京颁发中轴线世界遗产证书

过往期刊

更多-

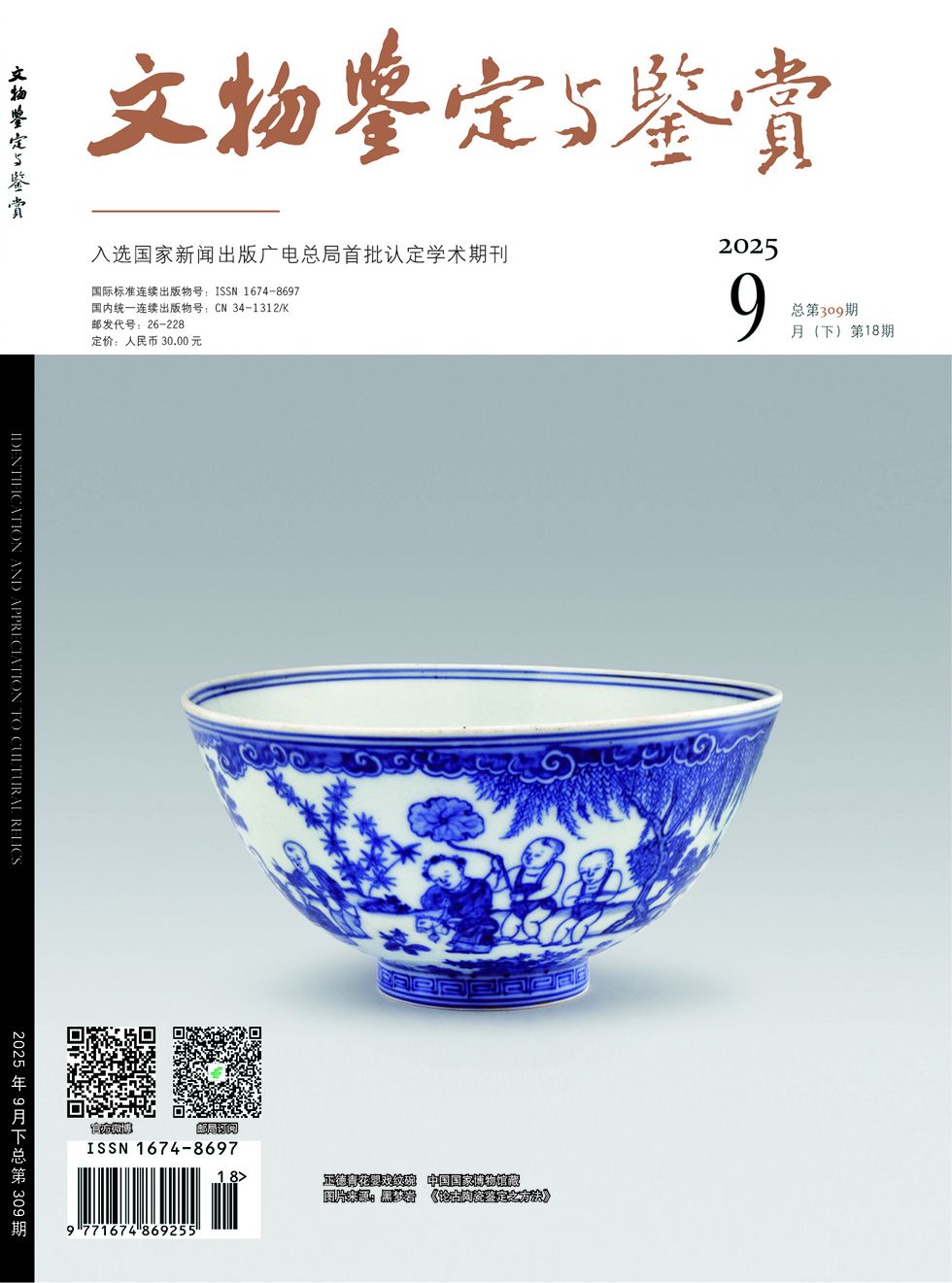

文物鉴定与鉴赏

2025年18期 -

文物鉴定与鉴赏

2025年17期 -

文物鉴定与鉴赏

2025年16期 -

文物鉴定与鉴赏

2025年15期 -

文物鉴定与鉴赏

2025年14期 -

文物鉴定与鉴赏

2025年13期 -

文物鉴定与鉴赏

2025年12期 -

文物鉴定与鉴赏

2025年11期 -

文物鉴定与鉴赏

2025年10期 -

文物鉴定与鉴赏

2025年09期 -

文物鉴定与鉴赏

2025年08期 -

文物鉴定与鉴赏

2025年07期 -

文物鉴定与鉴赏

2025年06期 -

文物鉴定与鉴赏

2025年05期 -

文物鉴定与鉴赏

2025年04期 -

文物鉴定与鉴赏

2025年03期 -

文物鉴定与鉴赏

2025年02期 -

文物鉴定与鉴赏

2025年01期

登录

登录