目录

快速导航-

文学艺术 | “联结梦”的瓦解:《达洛卫夫人》中的人际困境解析

文学艺术 | “联结梦”的瓦解:《达洛卫夫人》中的人际困境解析

-

文学艺术 | 卢卡奇现实主义文论视角下的鲁迅《非攻》研究

文学艺术 | 卢卡奇现实主义文论视角下的鲁迅《非攻》研究

-

文学艺术 | 国标舞艺术表演舞对于现实题材的创编研究

文学艺术 | 国标舞艺术表演舞对于现实题材的创编研究

-

语言文化 | 目的论视域下博物馆语音导览词中文英译问题及对策研究

语言文化 | 目的论视域下博物馆语音导览词中文英译问题及对策研究

-

语言文化 | 哈萨克语体词构成动词的词缀及其意义

语言文化 | 哈萨克语体词构成动词的词缀及其意义

-

语言文化 | 翻译转换理论视角下导游词的英译研究

语言文化 | 翻译转换理论视角下导游词的英译研究

-

语言文化 | 影视翻译的文化艺术再现研究

语言文化 | 影视翻译的文化艺术再现研究

-

传媒文化 | 大型美食纪录片《新疆味道》字幕的维译探析

传媒文化 | 大型美食纪录片《新疆味道》字幕的维译探析

-

传媒文化 | 编辑在医学科普视频创作中的作用

传媒文化 | 编辑在医学科普视频创作中的作用

-

历史文化 | 张謇在通海垦区的乡村实践对新时代乡村振兴的启示

历史文化 | 张謇在通海垦区的乡村实践对新时代乡村振兴的启示

-

历史文化 | 20 世纪以来第一保加利亚王国史研究综述

历史文化 | 20 世纪以来第一保加利亚王国史研究综述

-

历史文化 | 顺治《河南通志》体例研究

历史文化 | 顺治《河南通志》体例研究

-

民俗文化 | 侗族村寨文化探索

民俗文化 | 侗族村寨文化探索

-

民俗文化 | 丝绸之路新疆巴州段非遗空间分布研究

民俗文化 | 丝绸之路新疆巴州段非遗空间分布研究

-

文化产业 | 基于红色档案资源的历史研究价值与开发利用路径探究

文化产业 | 基于红色档案资源的历史研究价值与开发利用路径探究

-

文化产业 | “二七精神”在郑州地区的传承与开发路径研究

文化产业 | “二七精神”在郑州地区的传承与开发路径研究

-

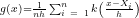

文化产业 | 探索扇文化在文化创意产品中的融合与应用

文化产业 | 探索扇文化在文化创意产品中的融合与应用

-

文化产业 | 曲靖红色沃土名片价值与文旅融合发展的路径分析

文化产业 | 曲靖红色沃土名片价值与文旅融合发展的路径分析

-

文化产业 | 文旅融合驱动哈密木卡姆非遗活化创新模式

文化产业 | 文旅融合驱动哈密木卡姆非遗活化创新模式

-

文化产业 | 银发经济视角下中华孝文化的价值重构与传承路径

文化产业 | 银发经济视角下中华孝文化的价值重构与传承路径

-

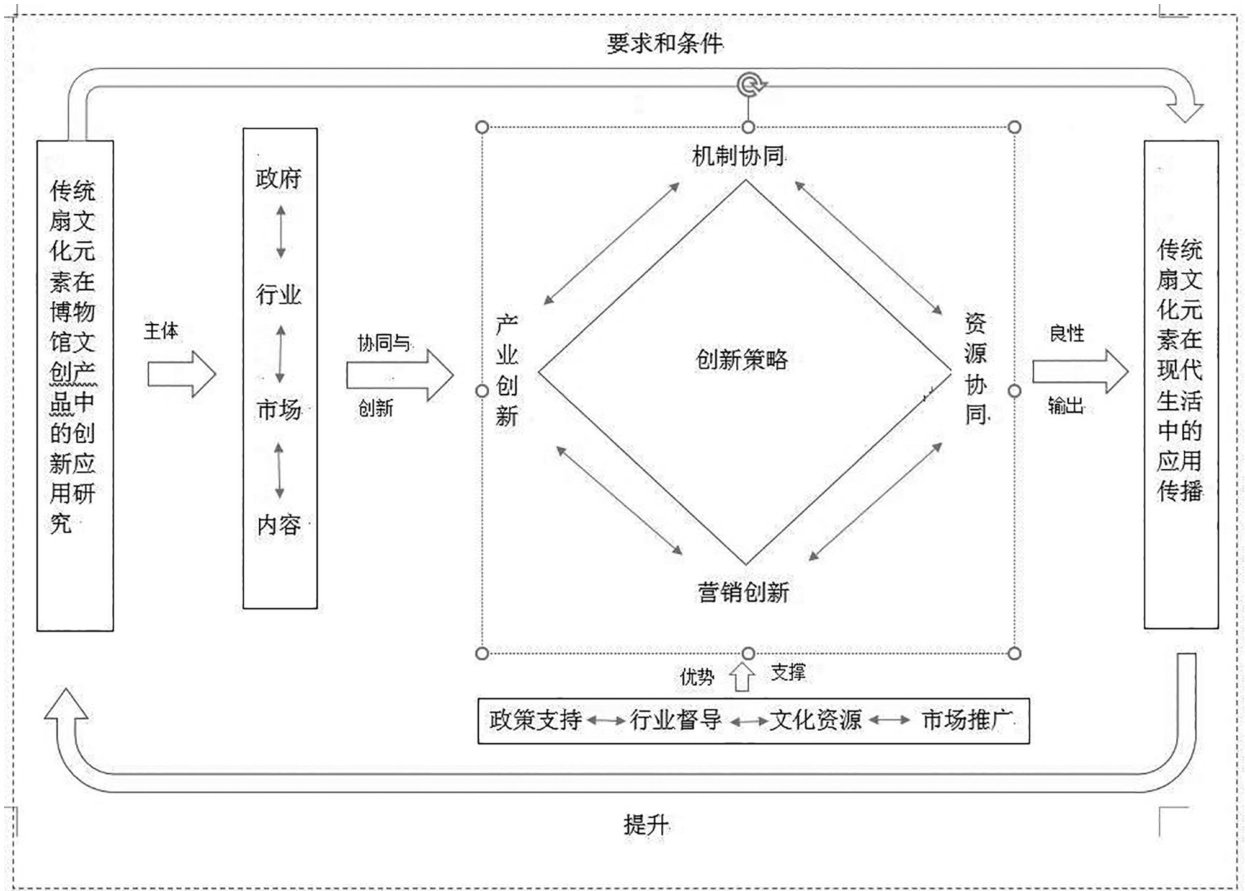

文化产业 | 元宇宙赋能宋代营造技艺发展研究

文化产业 | 元宇宙赋能宋代营造技艺发展研究

-

文化产业 | 基于文旅深度融合的非遗文化开发利用研究

文化产业 | 基于文旅深度融合的非遗文化开发利用研究

-

文化与教育 | 校友文化构建与协同育人互动研究

文化与教育 | 校友文化构建与协同育人互动研究

-

文化与教育 | 宁夏红色文化融入高职院校文化建设实践路径

文化与教育 | 宁夏红色文化融入高职院校文化建设实践路径

-

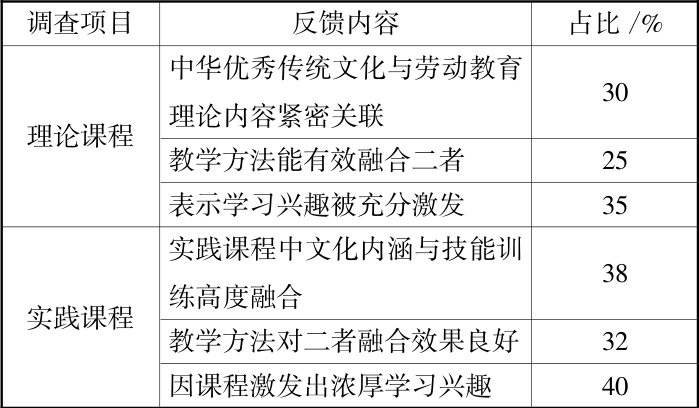

文化与教育 | 中华优秀传统文化与大学劳动教育融合育人策略研究

文化与教育 | 中华优秀传统文化与大学劳动教育融合育人策略研究

-

文化与教育 | 徐州旅游文化资源在高职思政教育中应用的价值与实践

文化与教育 | 徐州旅游文化资源在高职思政教育中应用的价值与实践

-

文化与教育 | 文化认同视域下高校传承创新中华优秀传统文化的路径研究

文化与教育 | 文化认同视域下高校传承创新中华优秀传统文化的路径研究

-

文化与教育 | 红色文化融入幼儿园课程的有效路径研究

文化与教育 | 红色文化融入幼儿园课程的有效路径研究

-

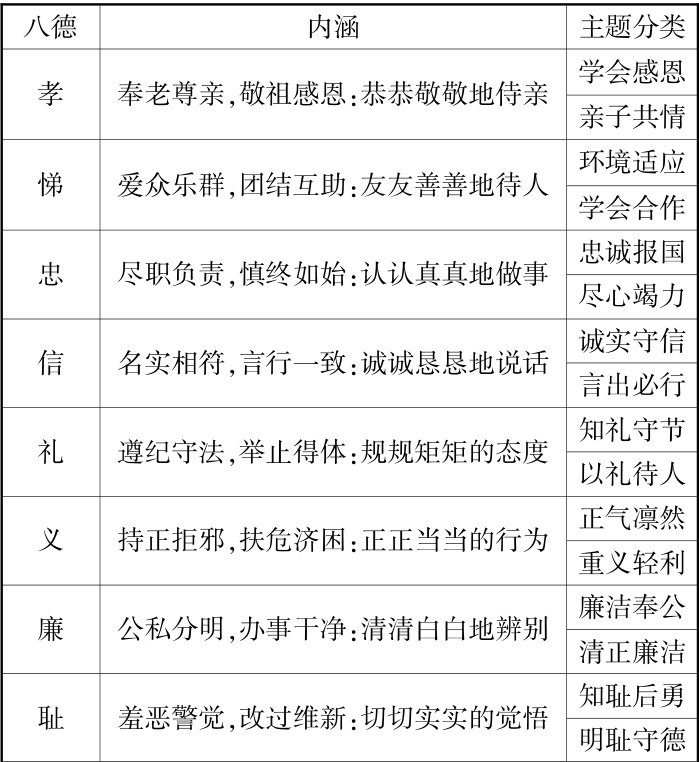

文化与教育 | 厚植中华优秀传统文化探索高校“以润泽心”班主任教育品牌的实践研究

文化与教育 | 厚植中华优秀传统文化探索高校“以润泽心”班主任教育品牌的实践研究

-

文化与教育 | 河洛文化对大学生价值观塑造的作用

文化与教育 | 河洛文化对大学生价值观塑造的作用

-

文化与教育 | 文化自信视域下中华优秀传统文化的教育传承路径

文化与教育 | 文化自信视域下中华优秀传统文化的教育传承路径

-

文化交流 | 20世纪80年代《推销员之死》在中国的舞台接受研究

文化交流 | 20世纪80年代《推销员之死》在中国的舞台接受研究

-

文化交流 | 探究西班牙语专业中的“中国文化失语”现象

文化交流 | 探究西班牙语专业中的“中国文化失语”现象

-

文化交流 | 浅谈跨文化非言语交际中的身势语

文化交流 | 浅谈跨文化非言语交际中的身势语

-

文化论苑 | 新时代传统优良家风家训的丰富价值及传承路径探赜

文化论苑 | 新时代传统优良家风家训的丰富价值及传承路径探赜

-

文化论苑 | 新形势下公共图书馆研学服务探析

文化论苑 | 新形势下公共图书馆研学服务探析

-

文化论苑 | 数字时代老年群体健康信息行为的文化透视与研究展望

文化论苑 | 数字时代老年群体健康信息行为的文化透视与研究展望

-

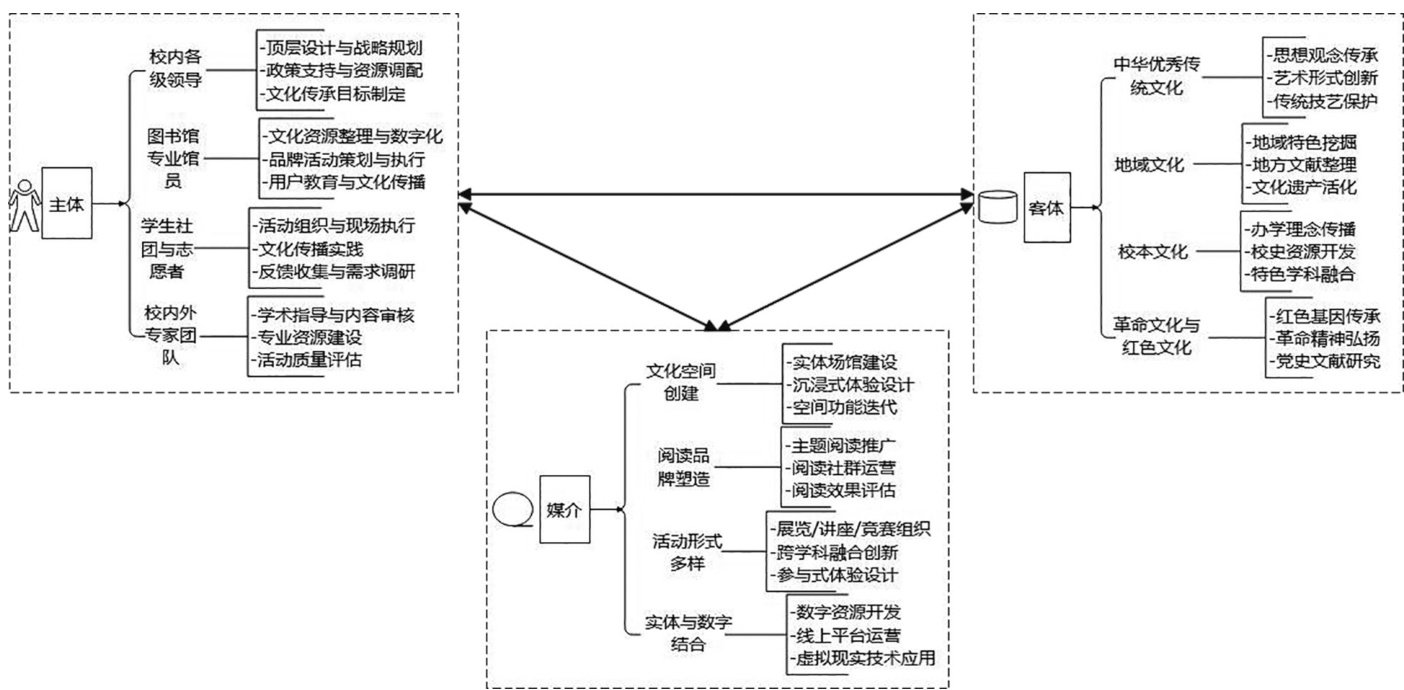

文化论苑 | 新时代高校图书馆弘扬优秀文化创新模式与实践探索

文化论苑 | 新时代高校图书馆弘扬优秀文化创新模式与实践探索

-

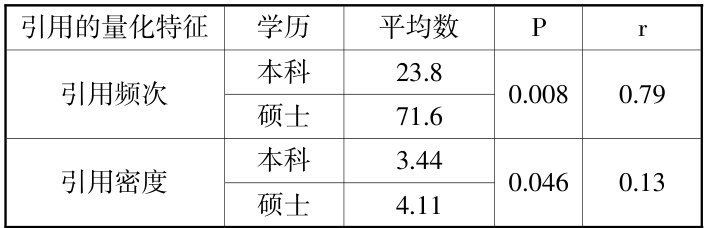

文化论苑 | 二语学术写作初学者文献引用特征研究

文化论苑 | 二语学术写作初学者文献引用特征研究

-

文化论苑 | “两个结合”视域下陕西地域文化创造性转化、创新性发展路径研究

文化论苑 | “两个结合”视域下陕西地域文化创造性转化、创新性发展路径研究

-

文化论苑 | 中华优秀传统文化融入高校图书馆美育的路径研究

文化论苑 | 中华优秀传统文化融入高校图书馆美育的路径研究

-

文化论苑 | 楚怡职教精神内涵初探

文化论苑 | 楚怡职教精神内涵初探

过往期刊

更多-

文化创新比较研究

2025年25期 -

文化创新比较研究

2025年24期 -

文化创新比较研究

2025年23期 -

文化创新比较研究

2025年22期 -

文化创新比较研究

2025年21期 -

文化创新比较研究

2025年20期 -

文化创新比较研究

2025年19期 -

文化创新比较研究

2025年18期 -

文化创新比较研究

2025年17期 -

文化创新比较研究

2025年16期 -

文化创新比较研究

2025年15期 -

文化创新比较研究

2025年14期 -

文化创新比较研究

2025年13期 -

文化创新比较研究

2025年12期 -

文化创新比较研究

2025年11期 -

文化创新比较研究

2025年10期 -

文化创新比较研究

2025年09期 -

文化创新比较研究

2025年08期 -

文化创新比较研究

2025年07期 -

文化创新比较研究

2025年06期 -

文化创新比较研究

2025年05期 -

文化创新比较研究

2025年04期 -

文化创新比较研究

2025年03期 -

文化创新比较研究

2025年02期 -

文化创新比较研究

2025年01期

登录

登录