目录

快速导航-

卷首语 | 以精神文明软实力铸就石家庄高质量发展硬内核

卷首语 | 以精神文明软实力铸就石家庄高质量发展硬内核

-

习近平新时代中国特色社会主义思想研究 | 习近平总书记关于教育强国建设重要论述的世界观和方法论探赜

习近平新时代中国特色社会主义思想研究 | 习近平总书记关于教育强国建设重要论述的世界观和方法论探赜

-

学习贯彻党的二十届三中全会精神 | 进一步全面深化改革的鲜明特征,重要遵循与实践要求

学习贯彻党的二十届三中全会精神 | 进一步全面深化改革的鲜明特征,重要遵循与实践要求

-

学习贯彻党的二十届三中全会精神 | 深刻把握进一步全面深化改革蕴含的辩证方法

学习贯彻党的二十届三中全会精神 | 深刻把握进一步全面深化改革蕴含的辩证方法

-

社会建设 | 新时代公共文化服务体系建构的四维考量

社会建设 | 新时代公共文化服务体系建构的四维考量

-

社会建设 | 新时代“枫桥经验”蕴含的全过程人民民主要素

社会建设 | 新时代“枫桥经验”蕴含的全过程人民民主要素

-

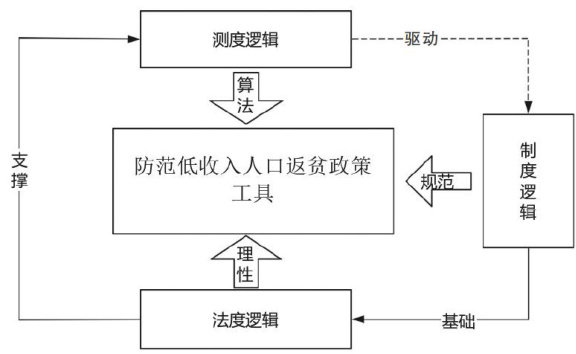

政治与法律 | 法度、测度、制度:系统化防范低收入人口返贫政策工具的配置及优化

政治与法律 | 法度、测度、制度:系统化防范低收入人口返贫政策工具的配置及优化

-

政治与法律 | 中华文明现代转型的依据、价值和路径

政治与法律 | 中华文明现代转型的依据、价值和路径

登录

登录