目录

快速导航-

北京影像 | 首钢园的高原朋友

北京影像 | 首钢园的高原朋友

-

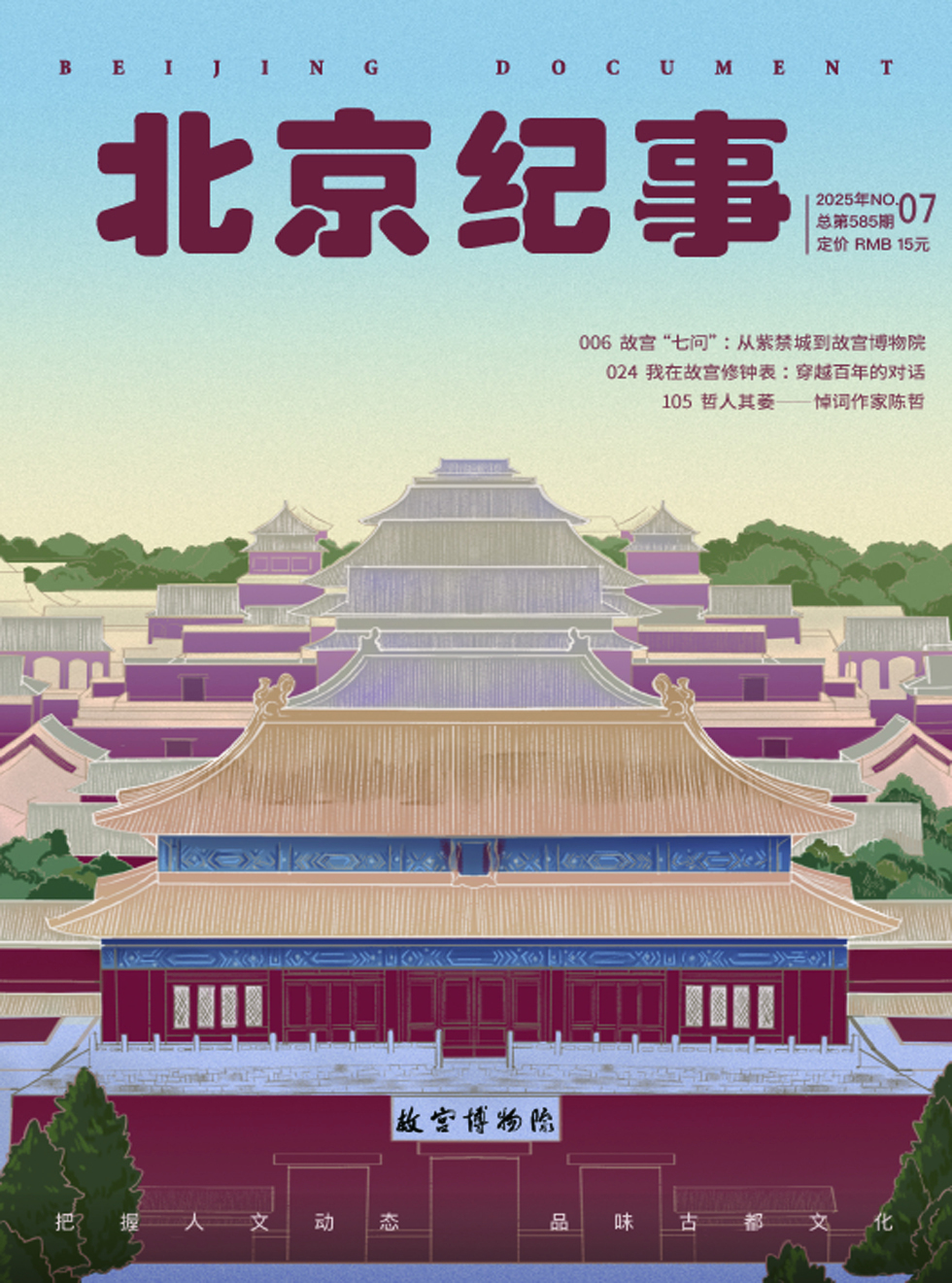

刊首荐读 | 故宫博物院的使命

刊首荐读 | 故宫博物院的使命

-

焦点 | 百年回响 宫阙新声

焦点 | 百年回响 宫阙新声

-

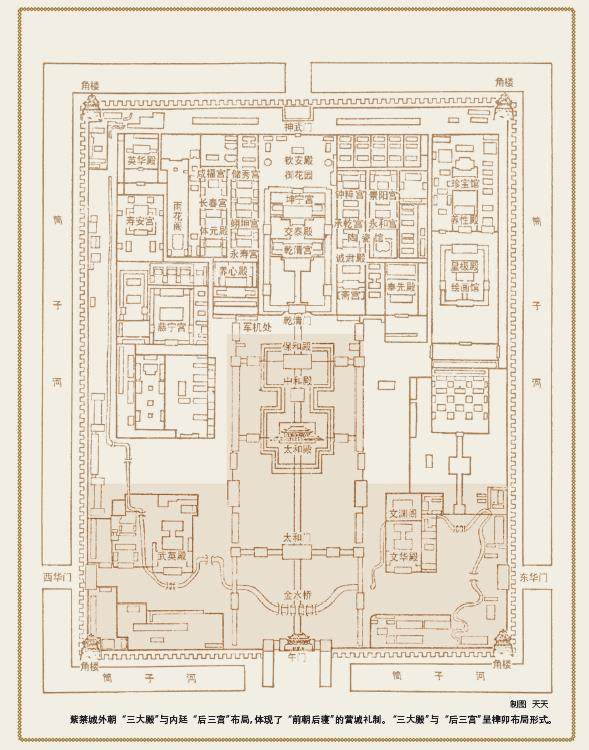

焦点 | 故宫“七问”: 从紫禁城到故宫博物院

焦点 | 故宫“七问”: 从紫禁城到故宫博物院

-

焦点 | 第二问:紫禁城之名由何而来?

焦点 | 第二问:紫禁城之名由何而来?

-

焦点 | 第三问:紫禁城如何成为故宫?

焦点 | 第三问:紫禁城如何成为故宫?

-

焦点 | 第四问:故宫如何成为故宫博物院?

焦点 | 第四问:故宫如何成为故宫博物院?

-

焦点 | 第五问:“紫禁城”“故宫”“故宫博物院”是什么关系?

焦点 | 第五问:“紫禁城”“故宫”“故宫博物院”是什么关系?

-

焦点 | 第六问:故宫博物院经历了哪些发展阶段?

焦点 | 第六问:故宫博物院经历了哪些发展阶段?

-

焦点 | 第七问:“四个故宫”指的是什么?

焦点 | 第七问:“四个故宫”指的是什么?

-

焦点 | 我在故宫修钟表:穿越百年的对话

焦点 | 我在故宫修钟表:穿越百年的对话

-

焦点 | 我在故宫修复古书画:唤醒沉睡的丹青

焦点 | 我在故宫修复古书画:唤醒沉睡的丹青

-

焦点 | 我在故宫临摹古书画: 一笔千年的修行

焦点 | 我在故宫临摹古书画: 一笔千年的修行

-

焦点 | 我在故宫拍文物:追光捕影述光阴

焦点 | 我在故宫拍文物:追光捕影述光阴

-

焦点 | 我在故宫做文物图片授权:传统文化在图像时代的价值

焦点 | 我在故宫做文物图片授权:传统文化在图像时代的价值

-

焦点 | 我为故宫做文创

焦点 | 我为故宫做文创

-

焦点 | 我在故宫学历史文化

焦点 | 我在故宫学历史文化

-

焦点 | 我在故宫做服务:母婴室员工的平凡一日

焦点 | 我在故宫做服务:母婴室员工的平凡一日

-

焦点 | 从《故宫周刊》看故宫博物院的大咖们

焦点 | 从《故宫周刊》看故宫博物院的大咖们

-

焦点 | 故宫里的烟画,烟画里的故宫

焦点 | 故宫里的烟画,烟画里的故宫

-

古都 | 话说老北京的“堂头”

古都 | 话说老北京的“堂头”

-

古都 | 宋朝的美厨娘

古都 | 宋朝的美厨娘

-

古都 | 趣说“老北京话”

古都 | 趣说“老北京话”

-

古都 | 胡同里的五音

古都 | 胡同里的五音

-

古都 | 行走西山,寻觅曹雪芹足迹考

古都 | 行走西山,寻觅曹雪芹足迹考

-

古都 | 西四:名流云集,彰显古都风韵

古都 | 西四:名流云集,彰显古都风韵

-

古都 | 故都胜迹辑略:佛刹篇

古都 | 故都胜迹辑略:佛刹篇

-

古都 | 独特的密云“八景 ”文化

古都 | 独特的密云“八景 ”文化

-

古都 | 白河与北运河

古都 | 白河与北运河

-

古都 | 五十里水路到皇城

古都 | 五十里水路到皇城

-

古都 | 北京历史上的攒筲业

古都 | 北京历史上的攒筲业

-

古都 | 浅谈老北京小吃“萨其玛”

古都 | 浅谈老北京小吃“萨其玛”

-

古都 | 百年“小楼饭店”和它的“烧鲶鱼”

古都 | 百年“小楼饭店”和它的“烧鲶鱼”

-

人文 | 《大风杀》:类型片的突围与现实拉锯

人文 | 《大风杀》:类型片的突围与现实拉锯

-

人文 | 哲人其萎

人文 | 哲人其萎

-

人文 | 老舍与北京作协筹委会实录

人文 | 老舍与北京作协筹委会实录

-

人文 | 纪事书单 (2025年7月号)

人文 | 纪事书单 (2025年7月号)

-

生活 | 史光柱的奋斗

生活 | 史光柱的奋斗

-

生活 | 古都掠影

生活 | 古都掠影

登录

登录