目录

快速导航-

特约稿 | 新时代青年“时代之问”的价值逻辑

特约稿 | 新时代青年“时代之问”的价值逻辑

-

习近平新时代中国特色社会主义思想研究 | 习近平总书记关于“最大国情”的三个重要论断探

习近平新时代中国特色社会主义思想研究 | 习近平总书记关于“最大国情”的三个重要论断探

-

中国式现代化研究 | 多维解构与复合分析:世界现代化类型及其既有代表性模式

中国式现代化研究 | 多维解构与复合分析:世界现代化类型及其既有代表性模式

-

中国式现代化研究 | 推进全球空间正义:中国式现代化何为

中国式现代化研究 | 推进全球空间正义:中国式现代化何为

-

纪念中国人民抗日战争暨世界反法斯西战争胜利80周年 | 抗战时期中国共产党推动历史正确走向的基本经验与现实启示

纪念中国人民抗日战争暨世界反法斯西战争胜利80周年 | 抗战时期中国共产党推动历史正确走向的基本经验与现实启示

-

纪念中国人民抗日战争暨世界反法斯西战争胜利80周年 | 抗战时期中国共产党群众动员的策略、成效和经验

纪念中国人民抗日战争暨世界反法斯西战争胜利80周年 | 抗战时期中国共产党群众动员的策略、成效和经验

-

党史·党建研究 | 延安时期中国共产党领导力建设的基本经验与当代启示

党史·党建研究 | 延安时期中国共产党领导力建设的基本经验与当代启示

-

党史·党建研究 | 中国共产党统一战线工作会议的历史镜鉴与启示

党史·党建研究 | 中国共产党统一战线工作会议的历史镜鉴与启示

-

政治·哲学研究 | 传统和合文化创造性转化为当代“尚和合”精神的三重逻辑

政治·哲学研究 | 传统和合文化创造性转化为当代“尚和合”精神的三重逻辑

-

政治·哲学研究 | 论中华民族共同体的事实平等性

政治·哲学研究 | 论中华民族共同体的事实平等性

-

经济·社会研究 | 数字贸易对供应链效率的影响

经济·社会研究 | 数字贸易对供应链效率的影响

-

经济·社会研究 | 生成式人工智能赋能数字乡村治理:应用前景、风险阻力及纾解路径

经济·社会研究 | 生成式人工智能赋能数字乡村治理:应用前景、风险阻力及纾解路径

-

经济·社会研究 | 人工智能与制造业融合对企业突破式创新的影响效应研究

经济·社会研究 | 人工智能与制造业融合对企业突破式创新的影响效应研究

-

新时代党的治疆方略 | 话语斗争、人民立场与情感认同:新疆红色电影铸牢中华民族共同体意识的三重路径书写

新时代党的治疆方略 | 话语斗争、人民立场与情感认同:新疆红色电影铸牢中华民族共同体意识的三重路径书写

-

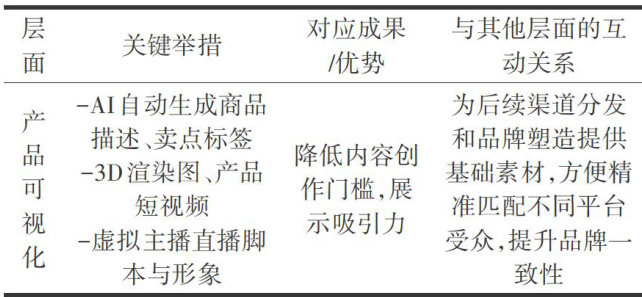

新时代党的治疆方略 | 现代化进程中且末县花毡技艺传承与发展的对策研究

新时代党的治疆方略 | 现代化进程中且末县花毡技艺传承与发展的对策研究

-

兵团精神研究 | “知一情一意一行"维度下兵团精神和胡杨精神、老兵精神的内涵阐释

兵团精神研究 | “知一情一意一行"维度下兵团精神和胡杨精神、老兵精神的内涵阐释

-

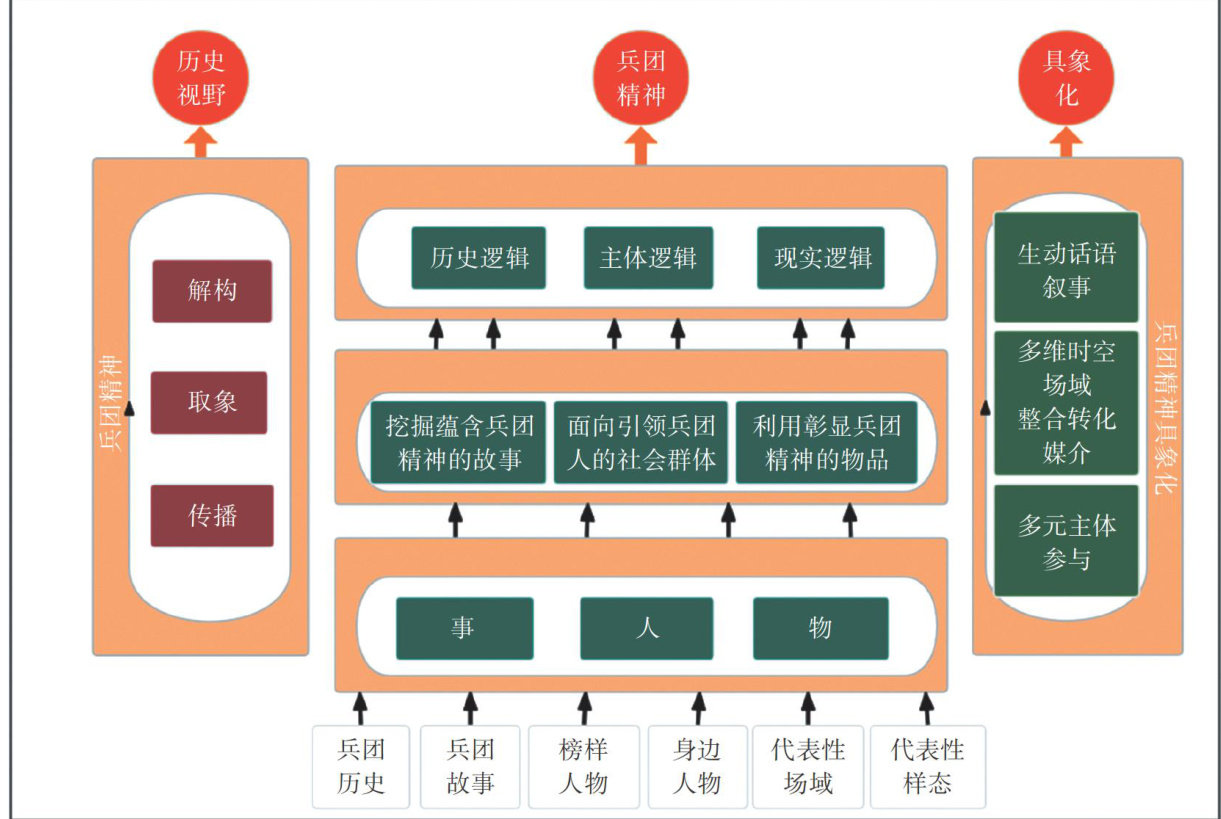

兵团精神研究 | 历史视野下兵团精神具象化研究

兵团精神研究 | 历史视野下兵团精神具象化研究

-

兵团改革与发展 | 南疆兵团乡村文化建设问题研究

兵团改革与发展 | 南疆兵团乡村文化建设问题研究

-

兵团改革与发展 | 兵团服务南疆现代文明培育问题研究

兵团改革与发展 | 兵团服务南疆现代文明培育问题研究

-

兵团改革与发展 | 法治兵团建设的成效、短板及对策研究

兵团改革与发展 | 法治兵团建设的成效、短板及对策研究

登录

登录