目录

快速导航-

访谈 | 人工智能时代的阅读与写作

访谈 | 人工智能时代的阅读与写作

-

访谈 | 附录一 韩少功创作年表

访谈 | 附录一 韩少功创作年表

-

访谈 | 附录二 韩少功作品目录

访谈 | 附录二 韩少功作品目录

-

前沿·重述九十年代 | 新时代的中国“故事”

前沿·重述九十年代 | 新时代的中国“故事”

-

前沿·重述九十年代 | “狂飙”时代的罪与罚

前沿·重述九十年代 | “狂飙”时代的罪与罚

-

前沿·重述九十年代 | 市场经济改革初期的“江湖”世界与“完人”理想

前沿·重述九十年代 | 市场经济改革初期的“江湖”世界与“完人”理想

-

理论 | 新时代“人民史诗的文学”与“新红色经典”

理论 | 新时代“人民史诗的文学”与“新红色经典”

-

北京来信·数字北京 | “数字北京”,何以言说?

北京来信·数字北京 | “数字北京”,何以言说?

-

北京来信·数字北京 | 在今天回顾《我在北京送快递》的出版

北京来信·数字北京 | 在今天回顾《我在北京送快递》的出版

-

北京来信·数字北京 | 《我在北京送快递》中为什么没有“北京”?

北京来信·数字北京 | 《我在北京送快递》中为什么没有“北京”?

-

北京来信·数字北京 | 以“在场”写“真实”

北京来信·数字北京 | 以“在场”写“真实”

-

多维经典 | “勿以为问是虚幻”

多维经典 | “勿以为问是虚幻”

-

多维经典 | 穿行风暴,唱哀艳与晶莹的歌

多维经典 | 穿行风暴,唱哀艳与晶莹的歌

-

新学人·文学之外 | “文学之外”:文学与其他学科、艺术形式的关系问题

新学人·文学之外 | “文学之外”:文学与其他学科、艺术形式的关系问题

-

新学人·文学之外 | “世界”从何而来?

新学人·文学之外 | “世界”从何而来?

-

新学人·文学之外 | 科技的文学变奏

新学人·文学之外 | 科技的文学变奏

-

新学人·文学之外 | 中国游戏,文脉待通

新学人·文学之外 | 中国游戏,文脉待通

-

作家批评 | 创意写作与“剩余的文学性”

作家批评 | 创意写作与“剩余的文学性”

-

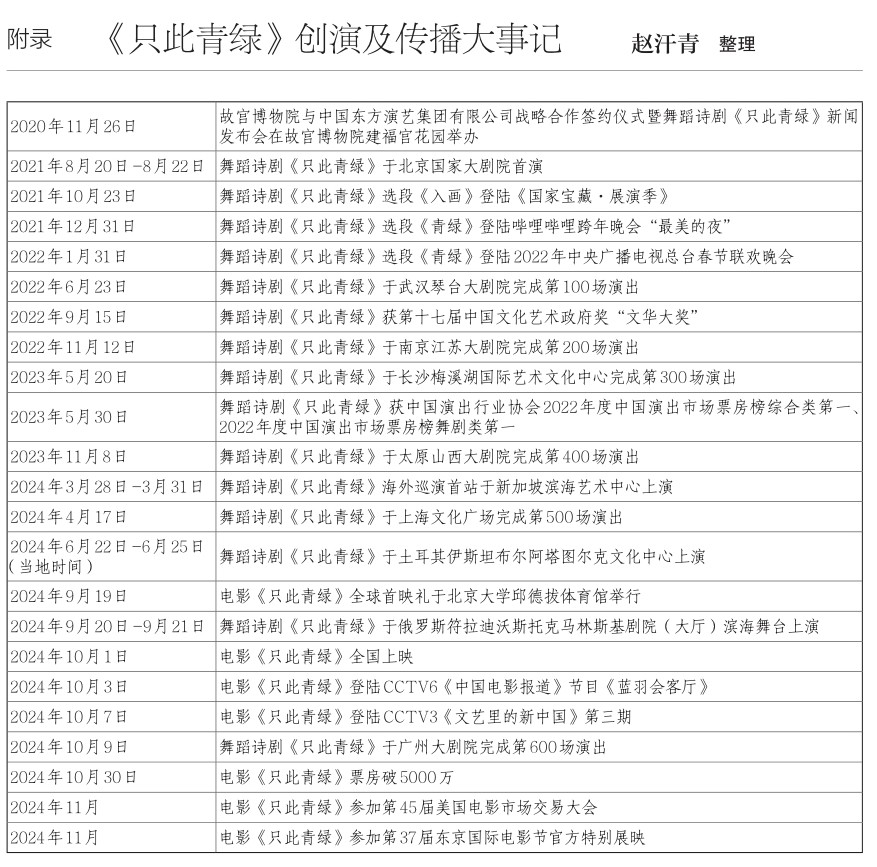

文艺立交桥·《只此青绿》 | 山河铺满孔雀肺

文艺立交桥·《只此青绿》 | 山河铺满孔雀肺

-

文艺立交桥·《只此青绿》 | 《只此青绿》的媒介适应性:“翻译”与再现

文艺立交桥·《只此青绿》 | 《只此青绿》的媒介适应性:“翻译”与再现

-

文艺立交桥·《只此青绿》 | 青绿回响

文艺立交桥·《只此青绿》 | 青绿回响

-

文艺立交桥·《只此青绿》 | 希孟教会了我“向死而舞”

文艺立交桥·《只此青绿》 | 希孟教会了我“向死而舞”

-

视界 | 硝烟与玫瑰:2024年俄罗斯文学观察

视界 | 硝烟与玫瑰:2024年俄罗斯文学观察

-

诗歌共时体·论焦虑 | 主持人语

诗歌共时体·论焦虑 | 主持人语

-

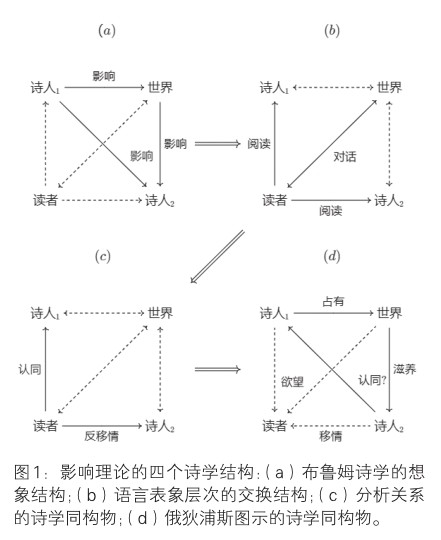

诗歌共时体·论焦虑 | 论焦虑,或者中国现代主义诗歌的三个神话

诗歌共时体·论焦虑 | 论焦虑,或者中国现代主义诗歌的三个神话

-

艺术场 | 在地与在场

艺术场 | 在地与在场

-

艺术场 | 不尽与未尽

艺术场 | 不尽与未尽

-

艺术场 | “连续的整体”

艺术场 | “连续的整体”

-

艺术场 | 艺术的有限或无限

艺术场 | 艺术的有限或无限

-

艺术场 | 艺术何以在地

艺术场 | 艺术何以在地

登录

登录